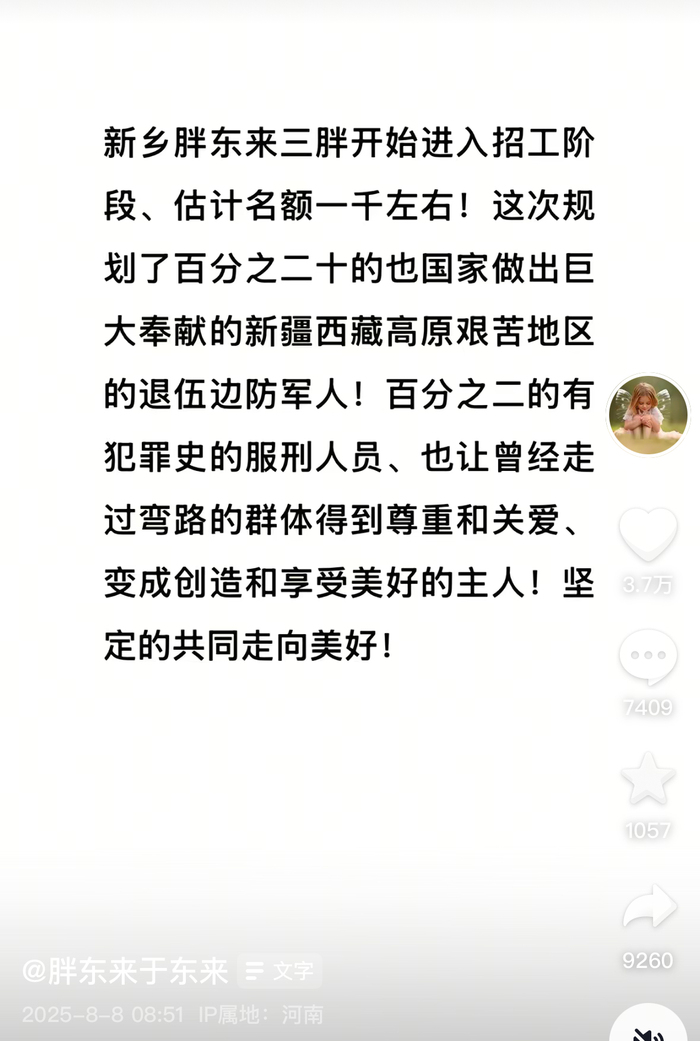

乙女游戏展里的脑瘫女孩,开着轮椅驶向“爱人”

王一涵很少为自己的轮椅感到骄傲,那是15岁时父亲带回家的,她把它看作多年康复训练失败的象征。

但在20岁参加的这次乙游Only展上,她感觉到不一样。她被“沈星回”抱进怀里,一起坐进了轮椅。王一涵记得,她的脸挨着“沈星回”的脸,心跳加快,轮椅在展馆里兜了一圈,吸引了“无数镜头和灯光”。

出生时,王一涵患上徐动型脑瘫,走路不稳,说话困难。父母鼓励她,只要训练,她就能像其他人一样正常走路、上学、交朋友。

但几乎仅有康复训练的生活,对王一涵来说孤独的,直到乙女游戏(即少女游戏)出现在她的生活中。她遇见了角色“沈星回”,游戏设定中,“沈星回”是被保镖严密看管的王储,他在校园中独来独往,渴望自由,却困于身份。他为了救身患绝症的“我”,自愿带上抑制能力的项圈。王一涵说,她觉得“沈星回”和自己很像,被困住却向往自由。

困住她的不只是身体的障碍,还有观念上的束缚。知道要使用轮椅后,她不得不接受自己残障的事实。青春期时,她害怕麻烦别人,不愿再出门。

不过她逐渐发现,轮椅也可以令她变得自由,“想去哪儿就可以去哪儿”。回忆那时想法的转变,王一涵说,她在残障社群的文章里看到一句话:“残障人士不是处在一个需要被帮助、被怜悯、被矫正的位置,只是这个世界多元的一种存在形式。”她开始接纳自己。

后来,她参加游戏Only展,认识了一群同好朋友,包括扮演“沈星回”的coser女孩。采访中,王一涵多次提到她们给她的“爱”。

杨长是王一涵在Only活动群里认识的朋友,之前,她不了解脑瘫患者的生活,没有想到他们出行有这么多的障碍。线上聊天时,她只觉得王一涵是一个活泼敏感的女孩,会倾听、安慰他人。

后来,王一涵参加Only展,遇到有台阶时,大家会一起扶她,再帮忙把轮椅抬下去。杨长感觉到,王一涵因为这个爱好出门变多了,虽然仍然焦虑,但她变得更加开朗。

8月初,“沈星回”陪王一涵度过了21岁生日。她们一起逛商场,看蝴蝶标本,在民宿玩游戏、拍照,就像一对普通的情侣。“她(指coser)没有把我放在一个需要照顾的客体位置上。”王一涵说。

王一涵提前录好了一首诗,给委托的coser播放时,她突然哭了起来。王一涵说,那一刻,她终于觉得不再孤独。

王一涵和电动轮椅。本文图片均为 受访者供图

【以下是王一涵的自述:】

“只要锻炼就好了”

我出生在陕西一座小县城的一家医院,听家里人说,产程过长,没有进行剖腹产,导致在母亲子宫内时我脑部缺氧。出生后第二天,我就被送到西安儿童医院的ICU,十几天大时,就开始做康复治疗。

我属于徐动型脑瘫,就跟电影《小小的我》里的刘春和差不多,走路不稳,说话比较慢,手部做动作也很困难。小时候出去玩,其他小朋友都蹦蹦跳跳,我只能坐在婴儿车里或被抱着。

我去过很多康复中心,可能从小到大,爸妈为我康复治疗花的钱,几乎都能买一套房子了。

我13岁之前,妈妈在家全职照顾我,每天送我去康复中心训练、上课。爸爸在一家房地产公司上班,家庭开支全靠他。爸爸妈妈为我付出了很多,他们当时对我唯一的要求就是坚持锻炼。他们一直告诉我:脑瘫这个病,只要锻炼就好了。

那时候在康复中心,最多一天要上7节课。我最讨厌的康复项目是针灸,每次,护士给我皮肤擦酒精,感觉皮肤上凉凉的,我就开始害怕。

最开始,第一针、第二针时,我心想也不过如此,插上来的针越来越多,我忍不住开始嚎哭,留针时间更是让我眼泪都流干了。

一开始,我妈妈还会安慰我,后来因为我哭得太多,康复师和妈妈都习惯了,偶尔还会阴阳怪气说我几句。

我真的害怕,到现在都害怕。

每个医院康复中心康复师不一样,我就跟换补习班一样不停地换,也因此搬了三次家。我妈一直跟我说:“锻炼好了,就能跟其他小孩一样上学、交朋友。”我从小就想上学,想交朋友,但那时特殊教育条件没有现在好,幼儿园都不收我。我的户口在村里,但我当时在西安城里治疗,距离太远,也就没读上书。

等我长大了一点,我爸妈去考察过一个特殊教育职高,因为小时候办残疾证错写成了“智力残疾”,当时学校给智力残疾开设的课程是学做饭,我是脑瘫,做不了饭,于是也没有去成。

从小到大,看书、认字,都是医院的特教老师和妈妈教我的。每天从康复中心回家,我妈会给我开课,教小学语文和数学。妈妈很温柔,但我数学真的差劲,她有时也会发脾气。

我认字很快,三岁就能自己看书,连看几个小时都不动弹。我妈发现我对文字敏感,每次路过报刊亭,都会停下来,看有没有新的幼儿期刊。后来,她给我买各种各样的书,从幼儿画报,到郑渊洁、杨红樱的作品,还有《哈利·波特》、《三体》和《流浪地球》等。

我语文好,很早就开始写作。每次都是我说出来,妈妈帮我把它写在本子上,等我写完,她再点评,然后一起修改。小时候没有手机,去康复的路上,妈妈会随身携带绘本给我看,我看一遍就能记住内容。

王一涵12岁的时候在公园。

一个人的训练

康复训练到13岁时,我可以不依靠搀扶,自己稳稳地走路。

也是那一年,我妹妹出生,我的人生到了低谷期。我从来没有怪我妹妹,是我爸妈没有平衡好。我妈怀孕时,我还觉得挺好,因为爸爸开始带我去康复中心,妈妈终于可以休息一下。但妹妹出生后,家里没人带我去康复中心,我只能在家锻炼。

一开始,我觉得训练这么多年终于可以休息,很高兴。但长时间不出门,让我有些孤单。

家里有很多东西,控温壶、奶瓶、消毒器等婴儿用品,我走路需要更加小心,因为害怕碰倒。每个人都很忙,没人顾得上我、在意我的情绪,感觉只要我饿不着就行。有时我还要帮我妈扔纸尿裤,而且不能发出太大声音吵到我妹妹。

除此之外,我很焦虑自己运动能力下降,而家中大部分的康复器械都需要家人帮忙。那时,我进入青春期,跟爸妈有很多摩擦,要么吵架,要么生闷气。所以我使用最多的是一个手扶架,因为不需要麻烦家里人,可以一个人支撑身体练迈步和单腿站立。

一个人在家训练,会因为单调而容易产生懈怠的情绪。我原本能平稳行走,很快又开始身体摇摇晃晃。

我时不时摔跤,又很害怕在爸妈面前摔,他们会说“你又退步了,谁叫你以前不再努力点”。甚至到现在,每次他们在旁边,我走路就会有点紧张,总感觉是在考试,他们的目光像探头一样追随我的步态。而我一紧张,就更容易摔。

这些情绪缠在一起,让我觉得自己真的很糟糕,一边责怪以前没有努力,一边觉得努力也练不好了。

心情低落的时候,我一个人在房间刷TFboys的综艺和剧集,反复听《信仰之名》里那句:我拼尽全力却只为换取一个不确定的奇迹。是他们仨的成长历程让我熬过那段难熬的时光。

后来,爸爸妈妈有空闲时间,说要带我出门,我也不太愿意了。那几年,我每年出门不到十次。每次出门,我爸妈说我要发霉了,拉我出去,说让我看看人。

我坐在车里,也不下车,透过车窗,看着路上的行人,羡慕他们能平稳行走。那是我们以前经常去的一条回民街,我们曾在附近的小区住了五年,小区里有许多从医院出来单干的康复师,我当时就在几个单元楼里来回穿梭,每天上课,练习走路。有时候,妈妈把我和做康复的孩子们放在一块玩,我们一起扮奥特曼,打怪兽。下课后,我们经常来回民街买东西,我特别喜欢吃这里的甑糕。我有一点怀念,那样的日子也变得很陌生。

“我哪儿都可以去了”

15岁,我得到了一台轮椅。

一开始我很抗拒,因为我觉得我能走,只是走不稳,为什么要坐轮椅?我不能接受自己锻炼了这么久,最后还需要轮椅辅助。

我至今记得,爸爸带轮椅回家时,我假装开心,其实心里五味杂陈,但我也明白爸爸拉我出门很累,我确实需要轮椅。

但很快,我的挫败感消失了,每次坐着轮椅出门,去家附近的公园逛逛,不用大人跟着,想去哪儿就去哪儿,很自由。

不出门的时候,我在家看公众号、刷文章,接触到了不少残障社群。

我看到一句震撼我的话:残障人士不是处在一个需要被帮助、被怜悯、被矫正的位置,我们只是这个世界多元的一种存在形式。

这个概念颠覆了我此前的认知。

我一直坚信只要锻炼就好了,也非常感激妈妈带我四处奔波做康复训练。而到那时,我突然意识到,人生不该只有锻炼和康复,追求自如行走也不该是我人生唯一的目标。

我之前觉得,坐轮椅是锻炼失败的象征,但想想失败了又怎么样呢?锻炼是为了更好地生活,轮椅就像人戴眼镜一样,是便利我们的辅具。

自从接受轮椅后,我自己去附近商场看电影,在小区里溜达。那时,我没什么朋友,也不知道去哪儿,但我知道我哪儿都可以去了。

“我也想在现实中拥抱‘我的爱人’”

2024年7月3日,我下载了《恋与深空》。之前我就经常在社交软件上刷到乙女游戏。有一次玩《恋与深空》游戏卡关,我选了角色“沈星回”,不知道怎么打两下就过去了,之后就每次都喜欢用他。刚开始,我被他帅气的外貌吸引,还有他的性格。他是一个明知不可为而为之的人,为了找到“我”,他在星际间穿梭了好几百年,哪怕希望渺茫,也没有想过放弃。我很佩服他。

之后,我看了角色的衍生短篇小说,彻底沦陷了。大致的剧情是,他是被保镖严密看管的王储,在校园中独来独往、渴望自由,却困于身份。为了救身患绝症的“我”,他自愿带上抑制能力的项圈,但等他找到“我”时,已经来不及了。

游戏里,“沈星回”和我都渴望自由,但却都得不到自由;现实生活中,我一直希望能获得身体上的自由,也没办法真正实现。

我写同人文,有一个场景是关于康复针灸的,我希望那时候“沈星回”会走进诊疗室,温柔地擦掉我的眼泪,讲笑话转移我的注意力,握紧我的手,走向医院外的好天气。

后来,我在手机上刷到许多Only活动现场,看见很多人和“沈星回”近距离接触,很心动,我也想在现实生活中拥抱“我的爱人”。

Only指的是以某一部作品为唯一主题的同人交流展会,参与者包括coser、游客等,以同人贩售、角色扮演、交流打卡为主要内容。乙女游戏的玩家多为女性,因此乙女游戏的Only展基本上是全女阵容,coser和游客都是女孩。玩家可以和扮演乙女游戏男主的coser互动,因为都是女孩,还会有恋爱感的互动,例如抱抱和亲脸。

我决定去Only后,开始反复查场地的无障碍通道,是否有台阶,害怕coser不愿意跟我拍照,害怕大家的异样眼光,我也担心花了这么多力气,玩不好怎么办?

第一次,我去家附近商场的免费活动体验了一下。那天出“沈星回”的coser并不多,从一楼转到二楼,才看见一个。我没敢靠近,提前在五米远的角落拿出手机,调出拍照模式。

第一次在现实中见游戏里的“爱人”,我脑子很乱,担心手机掉到地上,又担心对方拒绝……我在原地停顿犹豫了5分钟,最后鼓足勇气开着轮椅过去了。

“沈星回”旁边的coser老师先看到了我,温柔地问我要和谁拍照。我指了指“沈星回”,星星(“沈星回”)一个大跨步,蹲在我身边,接过手机拍起了照片,一边还轻轻地摸了摸我的头说“天天开心!”那一刻,我感觉自己真的好勇敢,好有成就感!

王一涵和“沈星回”合照。

我爸之前一直担心我被拒绝。八岁的时候,我去游乐场,想玩碰碰车,排了很久的队后,工作人员不让玩,说“万一出事,他们负不了责”。当时,我爸妈跟工作人员掰扯很久,最后也没有玩上。

这一次不一样。决定正式参加活动之前,我忐忑地在活动群里说出了自己的情况,主办方提供了场馆无障碍路线信息,还说有需要时随时可以联系他们安排电梯,这让我很惊讶,也很有归属感。

一直以来,玩对我是一件很奢侈的事,只有在一整天的康复训练之后,才能短暂地看一会儿书。但了解到Only后,我找到了自己玩的方式。

“很少有人蹲下来和我平视”

2024年12月,我第一次去正式的Only展,也是我第一次没有父母陪同独自出行,只有表姐陪着我。我之前看大家都会互相送礼物,作为同好之间的一种互动方式。于是我也准备了30份,包括定制的徽章、贴纸和软糖。为了方便操作,我买了抽绳口袋,去快递站拿回来之后,花了两三个小时打包,然后挂在轮椅扶手上,等着到现场后发给其他玩家。

进场之后,我收到许多陌生同好的礼物。最重要的是,在这里,我没有感受到任何异样的眼神,可能因为都是年轻女孩,比较尊重和包容。每一次,都会有女孩蹲下来,看着我的眼睛,说“宝宝,你好漂亮,好可爱!”

在此之前,很少有人蹲下来和我平视。

小时候,我经常遭遇成年人投来像看怪物一般的眼神,唯一蹲下来的大人,是需要观察步态的康复老师。长大后坐在轮椅上,大部分人会特地避开眼神,或带着怜悯俯视我。

跟爸爸妈妈隐晦的爱不同,同好和coser老师们的爱如此直白、热烈,她们直接夸我,或是抱住我说“宝宝你好棒!好厉害!裙子好漂亮,是一个小蛋糕……”这些是我之前从来没听过的赞美和夸奖。

后来,我去Only展跳舞时,不管三七二十一,谁离我轮椅近,我就拉着谁开始“蹦”,带了物料见人就塞,过去那种腼腆、低潮的状态完全不见了。

从小到大,接触过我的人都说我开朗。在康复中心,我能够自己歪歪扭扭走路后,就喜欢四处奔走,会帮病情更重的小孩拿东西,跟智力正常的小孩聊天,是疾病导致的自卑让我变得腼腆。

而在Only展现场,我认识了不少朋友。在我担心见到“沈星回”情绪太激动、无法控制自己的身体时,我的朋友安慰我,“你放心,星星不会介意的。乙游男主本来就是给人爱的力量呀。”

她们也给了我很多爱。我们会交流同人文,一起约着去参加线下Only活动,有的场地有台阶,她们会帮我抬轮椅。她们累,也会坐在我腿上,我坐累了,站起来活动时,她们会直接把轮椅开跑,我很喜欢她们这么不客气。

王一涵与乙游展认识的朋友线下见面。

有一次,我去晚了,错过了非常喜欢的coser老师的集邮时间。轮椅在人潮中根本挤不进去,等流程结束后,我去找主持人集邮,忍不住小声嘟囔:“我今天一整场都没抓到‘沈星回’。”主持人随即抓起麦克风:“XX老师,请到补给处一下!”

下一秒,星星就快步朝我走来,我们一起合影。之后,我朋友又起哄让coser老师坐我腿上。只见星星突然看着我说:“你起来,我抱你。”

我迷迷糊糊地起来,被她抱进怀里,我们的脸挨得很近,我心跳加快。她抱着我,开着轮椅在展馆里兜了一圈,轮椅所到之处是补光灯和镜头。我的轮椅像一艘幸福的小船,载着我和“爱人”驶进一片光芒中。

轮椅曾经是我引以为耻的事情,现在被“爱人”拿出来光明正大地炫耀。

那一刻,我为我的轮椅感到骄傲。

王一涵在轮椅上被“沈星回”抱起。

“残障人士不只是需要被帮助的客体”

国乙展(即国产乙女游戏展)让我敢于跟陌生人交往,变得更自信。

我从十岁起就喜欢TFboys,所以《小小的我》电影拍摄消息传出来时,我特别激动,喜欢了这么久的艺人居然演了“我”。

演脑瘫患者难度很大,连我妈都模仿不来。后来,看完电影,我感慨万分,真的很想穿越回小时候,对那个被康复折磨哭的自己说:“未来,你喜欢的大哥哥演了你,让更多的人看到了你,也让更多的人理解你!”

我想为此做点什么,从床上弹起来,开始写稿子、录视频、剪视频……录视频时,我尽量控制自己的坐姿和吐字。我卡壳了七八次,但最终视频还是出来了,表达了我对千玺的喜欢,对电影的感受,以及对理解残障者的呼吁。

视频里我说:“我总是说要告别残障羞耻,但因为小时候经历的一些事,和现在大众对于脑瘫人士的误解,我骨子里还是想把我是脑瘫患者这个事掩藏起来,我也害怕人们看到我说话时扭曲的脸而嘲笑我。但我想起了玊尔(注:有瑕之玉,易烊千玺演唱会名字)的意义,所谓的瑕,其实是造就了真正的我,我应该让那个真正的我肆意生长,而不是去压抑她,于是我想勇敢一回,让易烊千玺看到我,看到真正的我,还有千千万万个《小小的我》。”

直到电影预热、预告片放出,我才把自己的视频上传。没想到视频火了,还在易烊千玺生日应援活动上播放了,许多在场的粉丝都哭了。评论区一位特殊教育专业学生的一句话让我印象深刻:“我更加感觉,专业选特殊教育是正确的,之前还担心没什么用。”

其实有一段时间,我成天在家没事干,就想着找找有没有线下的残障人士组织。我找到一个叫西安雁塔区残健同行残障服务残障中心的公众号,发现它组织的活动和我之前参加的不太一样。它强调让残疾人从“被服务”到“主动创造”,它也有残疾人技能培训,会组织残障人士对公共交通、社区等进行无障碍设施考察。

后来,我决定加入这个残障中心的公益组织,那是在去年元宵节。

它离家近,我当时直接私信微信公号后台说想加入,很快收到回复。他们邀请我参加他们组织的残障家庭团,去大唐芙蓉园赏灯、体验城市无障碍出行活动。当时的50个残障人士,我是其中最小的志愿者。

王一涵参加残障中心的体验无障碍出行活动。

活动结束后,我成为了他们的一员,无论是集体会议,还是组织活动,他们都会叫上我。有一次活动,我写了一份主持稿,挣到了人生的第一笔稿费。

组织的发起人是一位成骨不全症患者,组织里的其他成员有脊髓性肌萎缩患者、脊柱侧弯患者和其他脑瘫患者等。虽然大家都需要轮椅辅助,但这里提倡自助互助,组织活动的时候会尽可能让大家都参与。

我特别喜欢大家在一起的氛围,在这里,我们残障人士不只是需要被帮助的客体,更是可以去行动,去改变我们自身处境的主体。每次去活动现场当志愿者,我脑子里总魔性地回荡着一句话:一辆轮椅格格不入,一群轮椅超帅超酷。

从小到大,单独出行时,我总会碰到各种不解和恶意。有时候,我和妈妈走在路上,突然有人探过头来问:“这孩子怎么了?”“她听得懂你说话吗?”偶尔会有大人跟自己的小孩说:“你要是不好好学习,就会变成她那样!”

每次,我妈要不不理,要不就会糊弄过去,如果都反击,是很消耗的。但其实我更希望妈妈能够像电影《小小的我》里那位外婆那样站出来理直气壮地回应:“我的孩子只是脑瘫,不是傻子!”

除此之外,每次吃零食时,我外婆习惯说我拿取方式不对,并告诉我应该用食指和拇指拿,直接摆弄我的手,结果最后零食撒得到处都是。我希望他们相信我,理解我,在我真正需要帮助的时候,再来帮我。

今年2月,我在社交媒体发布了一封长信,寻找愿意在8月陪我过生日的委托老师。委托指coser会以所扮演角色的身份与委托方进行互动,如约会、陪伴等,让委托方体验到与喜欢角色恋爱的感觉。我在信中详细描述了身体情况、性格,和我期待的约会安排。许多朋友都帮我转发,不少coser以档期已满、能力有限等理由婉拒了这份委托。

就在我几乎不抱期待时,一位coser女生凌晨两点给我写了一千多字的回信。我真的很感动,没有人给我写过长文。最让我感动的是,她在信中写,“这是一次特殊的约会,但对我、对我的‘沈星回’而言,这也是一场很普通很幸福的约会。”她没有把我放在一个需要照顾的客体位置上。

约会的安排就是先去逛了逛商场,然后回民宿玩游戏,拍照片。那天,我穿着白色纱裙,戴了头纱。我们试戴手链,看蝴蝶标本、小鱼。我平时路过商场看见好看的手链,总是不敢去尝试,但现在“沈星回”在,我不怕别人异样的眼光。

回到民宿,我给“沈星回”播放我提前录的视频,视频里我读写给他的诗,刚开始播,我自己先哭了,“沈星回”给我擦眼泪,然后紧紧地抱住我。那天,我表姐和帮我拍照的亲友也哭了。

我今年21岁,终于接纳了自己,变得更勇敢,但与此同时也开始担心未来,我的生活和爱好都要钱,乙游Only展门票在200元左右,我轮流向爸妈要钱。他们在我写了一篇自己去参加Only展的文章后,开始理解我、支持我。

前年,我参加中科院一个语言障碍者的语音采集项目,录了11小时,挣了1650元。但这种机会非常少,而残障人士的就业机会也很难找。我去残障人士就业中心咨询过,因为我的残疾证跟我本身的残疾类别不同,而去修改残疾证很麻烦,加上我爸妈也不着急让我工作,所以现在只能走一步看一步。

但如果有机会,我还是想工作。

(为保护受访者隐私,王一涵为化名)